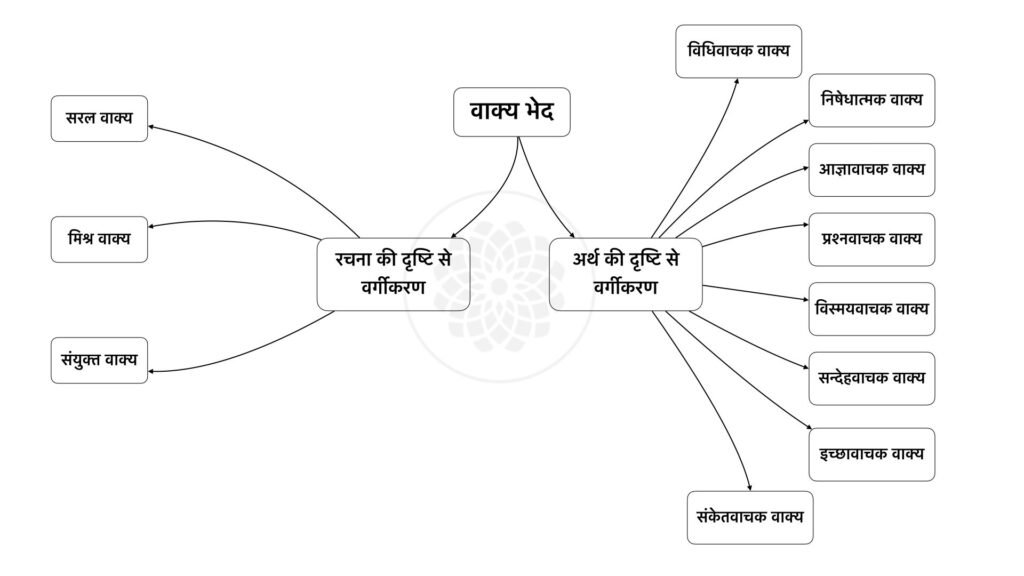

वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है—

- रचना या स्वरूप की दृष्टि से

- अर्थ की दृष्टि से

रचना की दृष्टि से वर्गीकरण

रचना के अनुसार वाक्यों के तीन भेद हैं—

रचना के अनुसार वाक्यों के तीन भेद हैं—

- सरल या साधारण वाक्य

- मिश्र वाक्य

- संयुक्त वाक्य

सरल वाक्य

जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं; जैसे—

- विद्यार्थी पढ़ता है।

- यह एक सरल वाक्य है। इसमें ‘विद्यार्थी’ उद्देश्य है और ‘पढ़ता है’ विधेय है।

- रोहित पुस्तक पढ़ता है।

- इसमें उद्देश्य ‘रोहित’ है और ‘पुस्तक पढ़ता है’ एक विधेय है।

यदि किसी वाक्य में एक में अधिक ‘उद्देश्य’ या ‘विधेय’ हों तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह वाक्य एक से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना है। उदाहरणार्थ—

- राम और मोहन जा रहे हैं।

- मूलतः ‘राम जा रहा है’ तथा ‘मोहन जा रहा है’ इन दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है।

- राम गाता-बजाता है।

- इसमें दो सरल हैं— ‘राम गाता है’ तथा ‘राम बजाता है’।

- समीर, सागर और कुसुम आ गये हैं।

- इसमें तीन सरल हैं— ‘समीर आ गया है’; ‘सागर आ गया है’ और ‘कुसुम आ गया है’।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ‘सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परन्तु विधेय एक ही होता है।’ एक से अधिक उद्देश्य वाले सरल वाक्यों में हम पाते हैं कि प्रत्येक का कर्म (विधेय) समान होता है, इसलिए एक ही विधेय से वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम होता है। अतएव इस तरह बने वाक्य भी सरल वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि इनमें संयुक्त या मिश्रित वाक्य-संरचना नहीं है, अर्थात् एकाधिक उपवाक्य नहीं हैं।

और स्पष्ट रूप से कहा जाये तो, सरल वाक्यों में एक ही क्रिया या एक ही क्रिया और उसका विस्तार होता है; जैसे—

- राम आया।

- एक ही क्रिया ‘आया’

- राम अपने घर से आया।

- एक ही क्रिया ‘आया’ के साथ उसका विस्तार ‘अपने घर से’

- राम कल शाम चार बजे रोता-चिल्लाता अपने घर से आया।

- कल से अपने घर से, एक ही क्रिया ‘आया’ का विस्तार

- बिजली चमकती है।

- एक उद्देश्य (कर्ता) और विधेय (क्रिया) है।

- पानी बरसा।

- एक उद्देश्य (कर्ता) और विधेय (क्रिया) है।

संयुक्त वाक्य

जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्यवों द्वारा होता है, उसे ‘संयुक्त वाक्य’ कहते हैं। ‘संयुक्त वाक्य’ उस वाक्य-समूह को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लम्बे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे—

- ‘मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरन्त डॉक्टर को बुलाना पड़ा।’

इस लम्बे वाक्य में संयोजक ‘और’ है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया।

एक और उदाहरण लेते हैं—

- ‘मैं आया और वह गया।’

इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़नेवाला संयोजक ‘और’ है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखता है, वह एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतन्त्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में ‘समानाधिकरण उपवाक्य’ भी कहते हैं अर्थात् ये समान स्तर के होते हैं। इनमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य का सम्बन्ध नहीं होता है।

कुछ और उदाहरण—

- ‘सत्य बोलो’ परंतु ‘कटु सत्य न बोलो।’

- ‘पिताजी लखनऊ जाएँगे’ और ‘मामाजी आगरा जाएँगे’।

उपर्युक्त वाक्यों में दो उपवाक्य हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। ये दोनों ही वाक्य समान स्तर के हैं। पहला ‘परन्तु’ एवं दूसरा ‘और’ योजक से जुड़ा है।

दो या दो से अधिक सरल या मिश्र और स्वतंत्र वाक्य को जोड़नेवाले समुच्चयबोधक अव्यय हैं— और, तथा, एवं, या, परन्तु, न…न, या…या, अथवा, इसलिए, परन्तु इत्यादि।

- राम आया और मेरे पास बैठ गया।

- उसने न खाना खाया न पानी पिया।

- मैं जाना चाहता था, परन्तु जा न सका।

- वह धूप में खेलता रहा, इसलिए बीमार पड़ गया।

- घर जाओ या यहीं बैठे रहो, लेकिन यहाँ शोर मत मचाओ। (तीन स्वतंत्र वाक्य)

मिश्र वाक्य

जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो, उसे ‘मिश्र वाक्य’ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक समापिका क्रियाएँ हों, उसे ‘मिश्र वाक्य’ कहते हैं। सरल शब्दों में ‘मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य आश्रित’; जैसे—

- ‘वह कौन-सा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त का नाम न सुना हो’।

‘मिश्र वाक्य’ के ‘मुख्य उद्देश्य’ और ‘मुख्य विधेय’ से जो वाक्य बनता है, उसे ‘मुख्य उपवाक्य’ और दूसरे वाक्यों को ‘आश्रित उपवाक्य’ कहते हैं। पहले को ‘मुख्य वाक्य’ और दूसरे को ‘सहायक वाक्य’ भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। उपर्युक्त उदाहरण में ‘वह कौन-सा मनुष्य है’ मुख्य वाक्य है और शेष ‘सहायक वाक्य’; क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है।

कुछ और उदाहरण लेते हैंं—

- मैंने एक घड़ी खरीदी, जो बैटरी से चलती है।

- शीला ने कहा, कि वह बाज़ार जा रही है।

- जो सज्जन होता है, उसका सभी आदर करते हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे अंश आश्रित या सहायक उपवाक्य हैं।

मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं— कि, ताकि, क्योंकि जैसा कि यदि-तो, यद्यपि-तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो (और इसके रूपांतर जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि)।

ये उपवाक्य प्रकार्य की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं—

- संज्ञा उपवाक्य; उदाहरण—

- उसने कहा, कि आज छुट्टी हो जाएगी।

- रंजन कब चाहता है, कि वह डाकू बने।

- आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि मुझे पुरस्कार मिला है।

- मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँ।

- विशेषण उपवाक्य; उदाहरण—

- उसे घर भेज दो, ताकि कोई झगड़ा न हो।

- यदि मैं घर न गया, तो मार पड़ेगी।

- यद्यपि वह मोटा है, तथापि है डरपोक।

- जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, यह काम उचित नहीं है।

- वह छात्र विद्यालय छोजड़कर चला गया, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था।

- जो स्वयं निर्धन है, वह दूसरों की सहायता क्या करेगा?

- क्रियाविशेषण उपवाक्य; उदाहरण—

- यह वही लड़का है, जो कल यहाँ आया था।

- यह वही लड़का है, जिसका बाप मर गया है।

अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण

जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तब हमारा कोई-न-कोई आशय, अर्थ या प्रयोजन अवश्य होता है– कभी हम कोई जानकारी देना चाहते हैं, कभी हम सुनने वाले से कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, कभी प्रार्थना अथवा अनुरोध करना चाहते हैं।

प्रयोजन अथवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद हैं—

- विधिवाचक

- निषेधवाचक

- आज्ञावाचक

- प्रश्नवाचक

- विस्मयवाचक

- सन्देहवाचक

- इच्छावाचक

- संकेतवाचक

विधिवाचक वाक्य

विधिवाचक वाक्य या निश्चयवाचक वाक्य (Affirmative Sentence) से किसी बात के होने का बोध होता है या वक्ता श्रोता को कुछ जानकारी देना चाहता है; जैसे—

- हमारा स्कूल विजय नगर में है।

- मोहन कल लौटकर आएगा।

विधिवाचक वाक्यों को सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों में उपवर्गीकृत कर सकते हैं; जैसे—

- सरल वाक्य— हम खा चुके।

- मिश्र वाक्य— मैं खाना खा चुका, तब वह आया।

- संयुक्त वाक्य— मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गयी।

निषेधवाचक वाक्य

निषेधवाचक वाक्य (Negative Sentence) से किसी बात के न होने का बोध हो। जैसे—

- मोहन इस समय फुटबाल नहीं खेल रहा है।

- अब तुम मत खेलो।

निषेधवाचक वाक्यों को सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों में उपवर्गीकृत कर सकते हैं; जैसे—

- सरल वाक्य— हमने खाना नहीं खाया।

- मिश्र वाक्य— मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया।

- संयुक्त वाक्य— मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी।

आज्ञावाचक वाक्य (Imperative Sentence) से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। ऐसे वाक्यों का प्रयोजन वक्ता-श्रोता के पारस्परिक सामाजिक संबंध के आधार पर आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना अथवा निवेदन हो सकता है। इसे आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं; जैसे—

- तुम खाओ।

- तुम पढ़ो।

- घर से बाहर जाओ।

- आप चाय पीजिए।

प्रश्नवाचक वाक्य (Interrogative Sentence) से किसी प्रकार के प्रश्न किये जाने का बोध हो। जैसे—

- क्या तुम खा रहे हो?

- तुम्हारा नाम क्या है?

- अब क्या समय हुआ?

- कल कौन आया था?

विस्मयवाचक वाक्य

विस्मयवाचक वाक्य (Exclamatory Sentence) से आश्चर्य, दुःख या सुख का बोध हो। जैसे—

- ओह ! मेरा सिर फटा जा रहा है।

- काश ! मैं वहाँ होता।

- वाह ! कितना रमणीक दृश्य है।

सन्देहवाचक वाक्य

सन्देहवाचक वाक्य से किसी बात का सन्देह प्रकट हो। जैसे—

- उसने खा लिया होगा।

- मैंने कहा होगा।

- वह इस समय आता होगा।

- श्याम कल घर पहुँच चुका होगा।

इच्छावाचक वाक्य

इच्छावाचक वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है; जैसे—

- तुम अपने कार्य में सफल रहो।

- ईश्वर तुम्हें सुखी रखे।

- आपकी यात्रा मंगलमय हो।

संकेतवाचक वाक्य

संकेतवाचक वाक्य वह है, जहाँ एक वाक्य दूसरे की सम्भावना पर निर्भर हो। जैसे—

- पानी न बरसता, तो धान सूख जाता।

- यदि तुम खाओ, तो मैं भी खाऊँ।

- तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, यदि अभी से परिश्रम करोगे।

- अगर पानी नहीं बरसा, तो मैं ठीक समय पर आ जाऊँगा।

संबन्धित लेख—