वास्तुकला

भूमिका

वास्तुकला पर विचार करने से पूर्व इसका अर्थ समझना समीचीन होगा। ‘वास्तु’ शब्द ‘वस्’ धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है – किसी एक स्थान पर निवास करना। तुमुन् प्रत्यय के संयोग से ‘वास्तु’ शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है ‘वह भवन जिसमें मनुष्य या देवता का वास हो’।

भारतीय साहित्य में वास्तु के अन्तर्गत नगर-विन्यास, भवन, स्तूप, गुहा, मन्दिर आदि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय ‘वास्तोस्पति देवता’ के आह्वान करने का विधान मिलता है। सायण के अनुसार वास्तु का अर्थ गृह है तथा उसका रक्षक देवता ‘वास्तोस्पति’ है। अर्थशास्त्र में गृह, सेतु, क्षेत्र आदि रचनाओं के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है।

इसी प्रकार स्थापत्य शब्द ‘स्थपति’ से बना है जिसका अर्थ है कारीगर या बढ़ई। अतः वास्तु और स्थापत्य दोनों ही शब्द भवन निर्माण को सूचित करते हैं। कला में दोनों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में ही किया गया है।

परन्तु तकनीकी दृष्टि से दोनों में कुछ अन्तर भी है। सभी वास्तु रचनाओं को स्थापत्य नहीं कहा जा सकता। केवल वही वास्तु स्थापत्य कहे जाने योग्य हैं जिसमें कारीगरी अथवा नक्काशी हो। इस दृष्टि से विचार करने पर हम सैन्धव वास्तु को स्थापत्य नहीं कह सकते हैं।

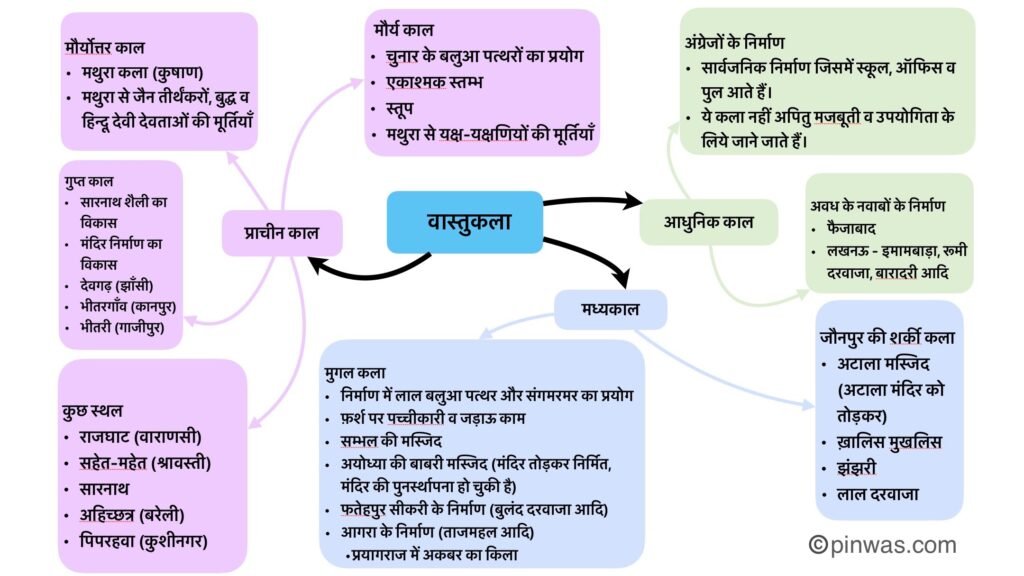

प्राचीन काल

प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्यकालीन हैं, जिनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। इस काल के मुख्य अवशेष शिला स्तम्भ एवं स्तूप हैं। जिनमें सारनाथ का सिंह स्तम्भ मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मथुरा के परखम, बोरादा तथा कतिपय अन्य स्थानों से यक्ष एवं यक्षणियों की विशाल प्रतिमाएँ मिली हैं, जो कि अशोककालीन हैं।

कुषाण काल में मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी। यहाँ के जैन तीर्थंकरों, भगवान बुद्ध तथा अनेक हिन्दू देवी-देवताओं की अनेक प्रतिमाएँ आज भी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।

मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। इस समय के मंदिरों में देवगढ़ (झाँसी) का पत्थर निर्मित मंदिर तथा भीतरगांव (कानपुर) और भीतरी (गाजीपुर) के ईंट निर्मित मंदिर विशेष रूप से जाने जाते हैं।

कला की मथुरा शैली तथा सारनाथ शैली दोनों में गुप्तकाल में अधिक निखार आया। इस काल के मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने राजघाट (वाराणसी), सहेत-महेत (श्रावस्ती), भीतरगाँव (कानपुर), अहिच्छत्र (बरेली) आदि स्थानों से मिले हैं।

मध्यकाल

मध्यकाल के शुरू में जौनपुर के शर्की शासकों के संरक्षण में स्थापत्य के ‘शर्की शैली’ का विकास हुआ। यहाँ के निर्माणों में अटाला मस्जिद, खालिस-मुखलिस, झंझरी और लाल दरवाजा मुख्य है।

अटाला मस्जिद मूलतः ‘अटाला देवी’ का मंदिर था जिसे कन्नौज के गहड़वाल नरेश विजयचंद्र ने बनवाया। इसे 1408 ई० में इब्राहीम शर्की ने तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अटाला मस्जिद में शर्की वास्तुकला की सभी विशेषताएँ मिलती हैं।

बाबर ने सम्भल में मस्जिद बनवायी और उसके सेनापति मीर बाक़ी ने अयोध्या में राममंदिर को तोड़कर मस्जिद बनायी। अकबर और शाहजहाँ के समय प्रदेश में स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास हुआ। इन दोनों के निर्माणों में फतेहपुर सीकरी नगर, आगरा का किला एव उसमें स्थित इमारतें, सिकन्दरा में अकबर का किला, प्रयागराज में अकबर का किला तथा आगरा का ताजमहल आदि मुख्य है।

मुगलकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है- लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का उपयोग, चिकने और रंग-बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी तथा जड़ाऊ काम। शाहजहाँ के काल में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवायी गयी अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से संगमरमर का बनवाया गया। इनमें प्रमुख हैं दीवने आम और दीवाने खास। शाहजहाँ द्वारा बनवाये गये ताजमहल का पूरा निर्माण मकराना संगमरमर से हुआ है जो कि स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है।

आधुनिक काल

आधुनिक काल में प्रदेश में अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों द्वारा अनेक निर्माण कराये गये। अवध के नवाबों ने फैजाबाद तथा लखनऊ में अनेकों निर्माण कराये। लखनऊ की प्रमुख इमारतें, इस प्रकार हैं – आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, केसरबाग स्थित मकबरा, लाल बारादरी, रेजीडेन्सी, रूमी दरवाजा, शाहनजफ, हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, छतर मंजिल, मोतीमहल, केसरबाग स्थित महल, दिलकुशा उद्यान तथा सिकन्दरबाग।

लखनऊ की इमारतों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं – द्वार पर मकराकृति, स्वर्ण छतरी वाले गुम्बद, मेहराबदार बड़े कमरे, बारहदरियाँ, तहखाने तथा भूल भुलैया। आसफुद्दौला द्वारा बनवाये गये बड़े इमामबाड़े का मेहराबदार हाल विशुद्ध लखनऊ कला का नमूना है। माना जाता है कि यह विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा हाल है।

अंग्रेजों के समय प्रदेश में ज्यादातर स्कूलों, कालेजों, आफिसों, पुलों तथा अन्य उपयोगी इमारतों के निर्माण किये गये, जो कि कला की दृष्टि से नहीं बल्कि मजबूती और उपयोगिता की दृष्टि से बनाये गये। इनके भवनों में मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य का समन्वय मिलता है।

वास्तुकला की महत्ता

उत्तर प्रदेश की वास्तुकला अपनी विविधता, समृद्ध इतिहास और भव्यता के लिये सुप्रसिद्ध है। यहाँ का वास्तुकला प्राचीन से लेकर अर्वाचीन, शासक वर्गों से लेकर जनसामान्य की अभिरुचियों और लौकिक से लेकर धार्मिक प्रभावों का सम्मिश्रण है। यही गुण इसे भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण स्थापत्य पम्पराओं में से एक बनाता है।

- ऐतिहासिक महत्त्व : उत्तर प्रदेश की वास्तुकला प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक के इतिहास का हमें दिग्दर्शन कराती है।

- सांस्कृतिक महत्त्व : यह विभिन्न धर्मों, कलाओं और शिल्पों का प्रतिनिधित्व करती है।

- स्थापत्य महत्त्व : यह विभिन्न तकनीकों और शैलियों के विकास का प्रदर्शन कराती है।

- पर्यटन महत्त्व : यह पर्यटकों को आकर्षित करने व विभिन्न क्षेत्र के लोगों के सम्मिलन का माध्यम बनती है।

- आर्थिक मह्त्त्व : यह स्थानीय अर्थव्यवस्था ही नहीं वरन जनपद, राज्य व अंततः देश के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- बहुआयामी महत्त्व : वास्तुकला का बहुआयामी महत्त्व है। उदाहरणार्थ वर्तमान में भगवान श्रीराम के मंदिर की प्रतिष्ठा 22 फरवरी, 2024 को हुआ। इससे अयोध्या का बहुआयामी विकास हो रहा है, वहाँ का सांस्कृतिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास, श्राद्धालुओं का आना इत्यादि।

उदाहरण:

- सारनाथ के अशोककालीन अवशेष

- गुप्तकालीन स्थापत्य के अवशेष

- काशी विश्वनाथ मंदिर

- अयोध्या का निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर

- जौनपुर का शर्की स्थापत्य

- मुगल स्थापत्य, यथा – फतेहपुर सीकरी, आगरा इत्यादि के निर्माण

वास्तुकला का रख-रखाव

- सरकारी प्रयास : सरकार द्वारा संरक्षण और रखरखाव के लिये कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित हैं।

- सार्वजनिक जागरूकता : लोगों को ऐतिहासिक स्मारकों के महत्त्व के बारे में जागरूक करना और उनकी रक्षा करने में उनकी भूमिका को समझाना महत्त्वपूर्ण है।

- निजी भागीदारी : निजी क्षेत्र को संरक्षण कार्यों में शामिल करने से भी मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की वास्तुकला एक अनमोल धरोहर है जिसे संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए। यह न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

संग्रहालय

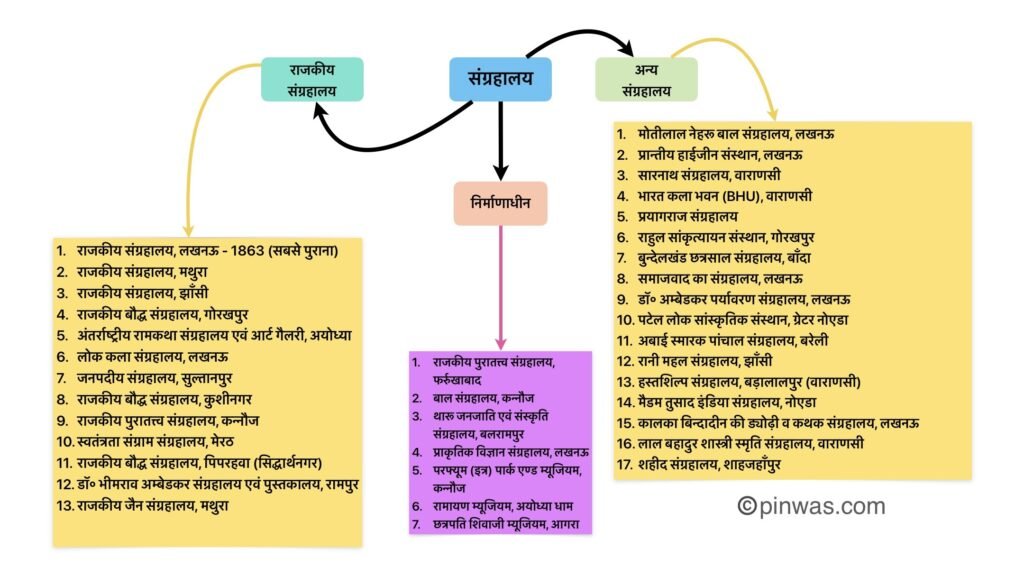

राजकीय संग्रहालय

प्रदेश में पुरातात्त्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं अन्य विशिष्ट धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिये ‘राज्य संस्कृति निदेशालय’ के अंतर्गत प्रदेश में कई राजकीय संग्रहालय हैं। 31 अगस्त, 2002 से ये सभी संग्रहालय नवगठित उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय के अधीन आ गये हैं। प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ (1863) है

राजकीय संग्रहालय, लखनऊ

प्रदेश का यह एक विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1863 में की गयी थी। बनारसी बाग के प्राणि उद्यान में स्थित यह संग्रहालय कानपुर विश्वविद्यालय से शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ‘पद्मावत’ की देवनागरी लिपि में लिखी गयी प्राचीनतम पोथी लखनऊ के इस संग्रहालय में रखी गयी है।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा

इस संग्रहालय की स्थापना 1874 में की गयी। यह मथुरा की कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्रारम्भिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की भारतीय कला की विशिष्ट एवं अद्भुत कला सम्पदा इस संग्रहालय में संग्रहित है। नेहरू व शास्त्रीजी के अस्थि कलश भी इसमें रखे गये हैं।

राजकीय संग्रहालय, झाँसी

अधिग्रहण, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं शोध की दृष्टि से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा झाँसी में 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गयी है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर

भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा एवं देश के अन्य भागों से प्राप्त कलाकृतियों का संकलन, अभिलेखीकरण, शोध एवं प्रदर्शन कर जन सामान्य को इसके गरिमामय इतिहास की जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में गोरखपुर स्थित रामगढ़ परियोजना के तहत इस संग्रहालय की स्थापना की गयी थी। इस संग्रहालय में संग्रहीत कलाकृतियों में बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण्ममूर्तियाँ, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमायें, लघुचित्र एवं सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संग्रहालय में पाँच वीथिकाएँ जनसामान्य के अवलोकन के लिये खुली हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या

अयोध्या संग्रहालय की स्थापना तुलसी स्मारक भवन में 1988 में की गयी है। इसका उद्देश्य रामकथा विषयक चित्रों, सचित्र पांडुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्श कलाओं से सम्बन्धित सामग्री, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों, दुर्लभ सांस्कृतिक सम्पदा एवं प्रदर्श कलाओं, अनुकृतियों एवं छायाचित्रों के संकलन व उनकी परिरक्षा करना है।

लोक कला संग्रहालय, लखनऊ

लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण एवं प्रदर्शन के लिये इस संग्रहालय की स्थापना फरवरी, 1989 में कैसरबाग, लखनऊ में की गयी। इसमें ऐसी अनेक उत्कृष्ट एवं दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है, जिनका प्रचलन या तो सामान्यतः समाप्तप्राय है या फिर उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इस संग्रह के अन्तर्गत लोक नृत्यों के डायरमा, लोकवाद्य, लोक आलेखन, लोक आभूषण, मुखोटे, टेराकोटा, बर्तन, खिलौने, पोशाक, लकड़ी, पत्थर एवं लोहे निर्मित प्रदर्श लगभग 1600 की मात्रा में उपलब्ध हैं। भूमि एवं भित्ति अलंकरण से सम्बन्धित लोक चित्रों का भी विशाल संग्रह यहाँ उपलबध है। इस संग्रह में क्षेत्रवार अलग-अलग प्रदर्शन हेतु प्रदेश के पाँच प्रमुख क्षेत्रों की अलग-अलग पाँच वीथिकाओं; यथा – ब्रज, भोजपुर, अवध, बुन्देलखण्ड एवं रुहेलखण्ड का निर्माण कराया गया।

जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर

इस जिले के अनेक महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों जैसे शनिचरा कुंड भांटी, सोमना भार, कालूपाठक का पुरवा, अहिरन पलिया, सोहगौली, महमूदपुर आदि स्थलों पर पुरासांस्कृतिक सम्पदा बिखरी पड़ी है। इसके अलावा आसपास के जनपदों में भी धरती के गर्भ में बराबर अतीत की धरोहर निकलती रहती है। अतः बिखरी सांस्कृतिक पुरा सम्पदा को संकलित, सुरक्षित करने के लिये वर्ष 1989 में इस संग्रहालय की स्थापना की गयी है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

इस संग्रहालय की स्थापना संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 1995 में की गयी है। यहाँ वनरसिया कला, कोपिया व देवदह आदि बौद्ध पुरास्थल एवं पावा नामक जैन स्थल से प्राप्त पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ तीन विथिकाएं हैं, यथा- कला वीथिका, छाया चित्रों में बुद्ध वीथिका एवं विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएँ।

राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज

ऐतिहासिक नगर “कान्यकुब्ज” (वर्तमान कन्नौज) ईसा की छठी शती के उत्तरार्द्ध से लेकर बारहवीं शती ई० के अन्त तक उ० भारत के महत्त्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह लगभग 600 वर्ष तक उत्तर भारत का केन्द्र बिन्दु था। अतः इस क्षेत्र के धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर 1975 में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गयी। इसे 1996 में राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय बना दिया गया। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारत कालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भाण्ड, मूर्तिका, पाटल मुद्रा, सील, सिक्के, मृण्मूर्तियाँ, हाथी दाँत की कलाकृतियाँ, मनके, पाषाण प्रतिमायें इत्यादि संग्रहीत हैं। यह संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिये विश्वविख्यात है।

स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान के प्रदर्शन एवं उनसे जुड़ी सामग्रियों को संकलित करने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गयी। इसका औपचारिक लोकार्पण 10 मई 2007 को हुआ। संग्रहालय की प्रथम वीथिका में 10 मई, 1857 को मेरठ में घटित घटनाओं; यथा – काली पलटन मंदिर में फकीर द्वारा देशी सैनिकों को संदेश देने, 24 अप्रैल, 1857 को चर्बीयुक्त कारतूस को प्रयोग करने से 85 सैनिकों द्वारा इनकार करने तथा सदर बाजर केस विद्रोह आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। दूसरी वीथिका में शाहमल द्वारा बागपत में यमुना नदी पर स्थित नाव का पुल नष्ट करना, सतीचौरा घाट, कानपुर की घटना, लखनऊ की रेजीडेन्सी, रानी लक्ष्मीबाई की रेजीडेन्सी, रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रजों से युद्ध इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर)

पिपरहवा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण विश्व स्तर बौद्ध धार्मिक स्थली के रूप में सुविख्यात है। यहाँ गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों से भरा हुआ कलश मिला है। इस अस्थि कलश पर ब्राम्ही लिपि में लेख लिपिबद्ध (४८३ ई०पू०) है जिससे इसकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। इस स्थल की महत्ता को देखते हुए 1997 में यहाँ राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की गयी है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर

इसकी स्थापना 21 अगस्त, 2004 को की गयी। इस संग्रहालय का निर्माण आधुनिक व्यवस्थाओं एवं अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए कराया गया है। संग्रहालय के मुख्य द्वार पर डॉ० अम्बेडकर के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को कालक्रमानुसार लिपिबद्ध कर प्रदर्शित किया गया है। दर्शकों हेतु निःशुल्क संग्रहालय भ्रमण की व्यवस्था है। यह संग्रहालय दो वीथिकाओं में विभाजित किया गया है। प्रथम वीथिका में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कालों में अनेक स्थानों से प्राप्त अनुकृतियों को कालक्रमानुसार पैडिस्टल पर प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय वीथिका में डॉ० अम्बेडकर के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया गया है।

राजकीय जैन संग्रहालय, मथुरा

जैन कलाकृतियों व अवशेषों के मामले में यह एक विशिष्ट संग्रहालय है। इसमें जैन तीर्थंकरों एवं देवी-देवताओं की 64 दुर्लभ प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है, जो कि कुषाण, गुप्त एवं मध्यकाल से सम्बन्धित हैं।

अन्य प्रमुख संग्रहालय

मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय (लखनऊ)

यह 1957 ई० में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया है। यहाँ बालकों के विकास के लिये ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति सम्बन्धी कक्ष हैं।

प्रान्तीय हाईजीन इंस्टीट्यूट, लखनऊ

इसकी स्थापना 1928 ई० में की गई थी। इसमें भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीर विज्ञान, निरोधक रोग, जलापूर्ति सीवर, नालियों तथा पोषण से सम्बन्धित अनेक प्रदर्शनीय वस्तुएँ है।

सारनाथ संग्रहालय

इसकी स्थापना सन् 1904 ई० में की गयी थी। इसमें भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिह्न सहित ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की अनेक पुरातन वस्तुओं के भण्डार हैं।

भारत कला भवन

श्री राय कृष्णदास के प्रयासों से 1920 में बीएचयू में स्थापित इस संग्रहालय में भारतीय चित्रकारी, वस्त्र, रत्नाभूषण, मुद्राएँ, टेरोकोटा एवं पाण्डुलिपियाँ आदि संग्रहीत हैं।

प्रयागराज संग्रहालय

इसकी स्थापना नगरपालिका द्वारा सन् 1931 ई० में की गयी। इसमें पुरातत्त्व, कला एवं हस्तशिल्प की वस्तुएँ संग्रहीत हैं।

राहुल सांकृत्यायन संस्थान, गोरखपुर

इसमें मुहरें, मृदापात्र, मनके, सिक्के, प्रस्तर, मूर्तियाँ एवं पाण्डुलिपियों का संग्रह है।

बुन्देलखण्ड छत्रसाल संग्रहालय (बाँदा)

इसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र की दुर्लभ वस्तुएं संग्रहीत हैं।

अभिलेखागार

उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में प्रयागराज में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में हुई थी।

इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना, शोध छात्रों को सुविधा देना, शासन को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकॉपी से सम्बन्धित सुविधायें और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।

इस अभिलेखागार में सन् 1876 से अभिलेख संरक्षित हैं। व्यक्तिगत प्रकार के कुछ अभिलेख तो सन् 1540 से संरक्षित हैं।

प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण अंग, अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य एवं छात्र-छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है।

इस अभिलेखागार के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय अभिलेखागार क्रमशः प्रयागराज, वाराणसी व आगरा में स्थित हैं तथा एक पाण्डुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में है।

पुरातत्त्व

प्रदेश की पुरातात्त्विक सामग्री और स्थलों/स्मारकों के संरक्षण, पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्त्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्त्व और पुरास्थलों में लोकरुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की गयी। वर्तमान में इसकी कुल 5 क्षेत्रीय इकाइयाँ — झाँसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित हैं। पुरातत्त्व सम्बन्धी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने के लिये 27 अगस्त, 1996 को इसका नाम ‘उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग’ कर दिया गया है।

वर्तमान में इसके द्वारा प्रदेश के झाँसी, बाँदा एवं संत कबीरनगर जिलों में पुरातात्त्विक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिये विभाग द्वारा मानवाडीह (सीतापुर), जाजमऊ (कानपुर), हुलासखेड़ा एवं दादूपुर (लखनऊ), शनिचरा (सुल्तानपुर), मूसानगर (कानपुर), राजा नल का टीला, नई डीह एवं भगवास (सोनभद्र), मलहर (चन्दौली), लहुरादेवा के प्रचीन टीले के जमावों के पुरातात्त्विक उत्खनन कराये गये हैं।

उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर (ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटक स्थल)

Architecture, their significance and maintainability, museum, archive and archaeology of UP