परिचय

परिभाषा : “जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, उसे ‘विशेषण’ कहते हैं।”

विशेषता :

- विशेषण एक ‘विकारी’ शब्द है, अर्थात् लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ- काला, काली, काले।

- विशेषण शब्द विशेष्य के अर्थ को सीमित या मर्यादित या परिमित कर देता है। उदाहरणार्थ, ‘गाय’ से ‘गाय-जाति’ के सभी प्राणियों का बोध होता है, परन्तु ‘काली गाय’ कहने पर काली रंग की गायों का बोध होता है, न कि सभी गायों का। यहाँ पर ‘काली’ विशेषण के प्रयोग करने से ‘गाय’ संज्ञा की व्याप्ति सीमित या मर्यादित हो गयी है। दूसरे शब्दों में जो गाय काले रंग की नहीं हैं वे सभी ‘काली गाय’ कहने से समूह-वाह्य हो गयीं।

विशेष्य और प्रविशेषण

विशेषण के साथ दो मुख्य बातें जुड़ी हुई हैं :

- विशेष्य

- प्रविशेषण

‘विशेष्य’ उस शब्द को कहते हैं, जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है या बतायी जाती है।

- उदाहरण- सोहन सुन्दर लड़का है। इस वाक्य में ‘लड़का’ विशेष्य है, क्योंकि ‘सुन्दर’ शब्द इसकी विशेषता बताता है।

‘प्रविशेषण’ उस शब्द को कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है। पं० कमाता प्रसाद गुरु इसे ही ‘अन्तर्विशेषण’ कहा है।

- उदाहरण- सोहन बहुत तेज छात्र है। इस वाक्य में ‘तेज’ विशेषण है और इस विशेषण का भी विशेषण ‘बहुत’ शब्द बताता है, इसलिये यह (बहुत) प्रविशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त ‘छात्र’ शब्द ‘विशेष्य’ है।

| अर्जुन बहुत सुन्दर है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। प्रयागराज के अमरूद सिन्दूरी लाल रंग के होते हैं।

|

विशेषण और विशेष्य सम्बन्ध

वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है:

- एक, जब वह विशेष्य (संज्ञा अथवा सर्वनाम) के पूर्व प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में वह ‘विशेष्य-विशेषण’ या ‘उद्देश्य-विशेषण’ कहलाता है, यथा-

- झूठी बात मत बोलो।

- सतीश चंचल बालक है।

- प्रभा सुशील बालिका है।

- इन वाक्यों में ‘झूठी’, ‘चंचल’ और ‘सभ्य’ क्रमशः बात, बालक और बालिका के विशेषण हैं। अतः इन वाक्यों में ‘विशेष्य-विशेषण’ हैं।

- दूसरा, जब वह विशेष्य के पश्चात् और क्रिया के पहले अर्थात् विशेष्य और क्रिया के बीच आता है। इस स्थिति में वह विशेष्य के बाद में आता है, अतः ‘विधेय- विशेषण’ कहलाता है, यथा-

- वह बात झूठी थी।

- मेरा कुत्ता लाल है।

- उसका लड़का मेहनती है।

- इन वाक्यों में ‘झूठी’, ‘लाल’ और ‘मेहनती’ क्रमशः बात, कुत्ता और लड़का के विशेषण है। ये विशेषण ‘विशेष्य’ के बाद प्रयुक्त हुए हैं। अतः यहाँ पर ‘विधेय-विशेषण’ सम्बन्ध है।

विशेषण का लिंग और वचन

विशेषण एक ‘विकारी’ शब्द है, जिसका अर्थ है कि इसका लिंग, वचन आदि विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पूर्व आये अथवा पश्चात्। यथा –

- अच्छे लड़के पढ़ते हैं।

- भारती अच्छी लड़की है।

यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग, वचन के अनुरूप होते हैं। यथा –

- नये पुरुष और नारियाँ …

- नयी धोती और कुर्ता …

परन्तु यहाँ ध्यातव्य है कि कुछ विशेषण ‘अविकारी’ भी होते हैं, अर्थात् ये विशेषण लिंग निरपेक्ष होते हैं; जैसे – लाल, सुन्दर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि।

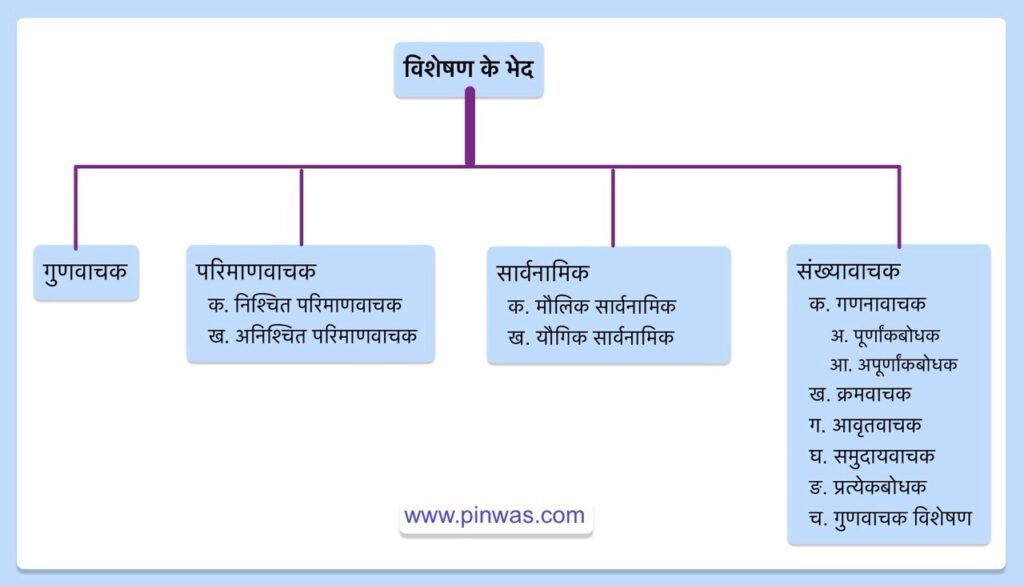

विशेषण के भेद

- गुणवाचक विशेषण

- परिमाणवाचक विशेषण

- निश्चित परिमाणवाचक विशेषण

- अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण

- सार्वनामिक विशेषण

- मौलिक सार्वनामिक विशेषण

- यौगिक सार्वनामिक विशेषण

- संख्यावाचक विशेषण

- गणनावाचक

- पूर्णांकबोधक

- अपूर्णांकबोधक

- क्रमवाचक

- आवृतवाचक

- समुदायवाचक

- प्रत्येकबोधक

- गुणवाचक विशेषण

- गणनावाचक

गुणवाचक विशेषण

जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण-दोष, रूप-रंग, आकार-प्रकार, सम्बन्ध, दशा आदि का पता चले उसे ‘गुणवाचक विशेषण’ कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। यथा-

- गुण – वे विद्वान् व्यक्ति हैं। श्यामा शान्त स्वभाव की लड़की है।

- दोष – सोहन दुष्ट लड़का है। रमा बुरी लड़की है।

- रूप – वह बहुत ही सुन्दर लड़की है।

- रंग – श्याम हरी कमीज पहने है। कमला लाल फ्राक पहनी है।

- आकार – वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है।

- दशा – दीनू दुर्बल व्यक्ति है। राम स्वस्थ बालक है।

उपर्युक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिये गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और सर्वनामों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं।

परिमाणवाचक विशेषण

जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अथवा संख्या का बोध हो, उसे ‘परिमाणवाचक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- मनोहर जीवनभर पूरा सुख भोगता रहा।

- मुझे थोड़ी चाय दो।

- मुझे एक किलो चावल दे दो।

- एक मीटर कपड़े से काम चल जायेगा।

- यह गाय बहुत दूध देती है।

उपर्युक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिये गये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे उन संज्ञाओं के माप-तौल का बोध होता है, जो इन वाक्यों में विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। माप-तौल बतानेवाली सभी विशेषताएँ परिमाणवाचक विशेषण कहलाती हैं।

परिमाणवाचक विशेषण के ‘दो भेद’ होते हैं-

- निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।

- अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।

(क) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण

जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित माप-तौल का बोध हो, उसे ‘निश्चित परिमाणवाचक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- सोहन बाजार से चार किलो आटा लाया है।

- दो मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी।

- बाजार जा रहे हो तो एक तोला हींग लेते आना।

उपर्युक्त वाक्यों में ‘चार किलो’, ‘तीन मीटर’ और ‘एक तोला’ एक निश्चित माप-तौल का बोध कराते हैं।

(ख) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण

जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो, उसे ‘अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- सभागार में बहुत आदमी थे।

- मेले में अनेक पशु-पक्षी थे।

- विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी हड़ताल पर हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में ‘बहुत’, ‘अनेक’ और ‘कुछ’ एक अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं।

सार्वनामिक विशेषण

पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों (मैं, तू, वह) को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएँ, तो उन्हें ‘सार्वनामिक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- यह आदमी विश्वसनीय है।

- ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं?

- ऐसा आदमी तो देखा नहीं।

- मेरा घर इसी गाँव में है।

- आपका पत्र मिला।

उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा और आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़कियाँ, आदमी, घर और पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं- एक, मौलिक और द्वितीय, यौगिक।

(क) मौलिक : जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ‘मौलिक सार्वनामिक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- यह आदमी ईमानदार है।

- ये लोग अच्छे हैं।

- कोई व्यक्ति आया था।

उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये और कोई सर्वनाम के मूल रूप हैं और क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं का बोध होता है।

(ख) यौगिक : जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ‘यौगिक सार्वनामिक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- ऐसा लड़का मिलना कठिन है।

- कैसा सामान लाये हो?

- तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं।

उपर्युक्त वाक्यों में ऐसा, कैसा और जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, सामान और आदमी की विशेषता बतलाते हैं। अत: ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। इनके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम हैं।

संख्यावाचक विशेषण

जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे ‘संख्यावाचक विशेषण’ कहते हैं। यथा-

- यहाँ तीन बालक और चार बालिकाएँ उपस्थित हैं।

- तीसरा आदमी कहाँ गया?

- वे दोनों स्कूल गये।

- यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है।

उपर्युक्त वाक्यों में तीन, चार, तीसरा, दोनों, और हर एक शब्द संख्यावाची हैं और ये सभी संज्ञाओं की विशेषता बतलाते हैं।

संख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद हैं- गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक।

(क) गणनावाचक : जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांकबोध और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हों, उन्हें ‘गणनावाचक’ कहते हैं। यथा-

- पूर्णांकबोधक – दो आदमी जा रहे हैं।

- अपूर्णांकबोधक – आधा किलो दाल मिली है।

उपर्युक्त वाक्यों में दो संख्या पूर्णांकबोधक रूप में आदमी संज्ञा की विशेषता व्यक्त करती है। आधा अपूर्णांकबोधक संख्या है। ये दोनों संख्यावाचक विशेषण हैं।

(ख) क्रमवाचक : जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, उन्हें ‘क्रमवाचक’ कहते हैं। यथा-

- पहला व्यक्ति आगे रहेगा।

- तीसरा और चौथा आदमी एक-दूसरे के पीछे रहेंगे।

(ग) आवृत्तिवाचक : जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, उसे ‘आवृत्तिवाचक’ कहते हैं। यथा- दूना, तिगुना, चार गुना, दोबारा, तिबारा आदि।

(घ) समुदायवाचक : जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराये, उसे ‘समुदायवाचक’ कहते हैं। यथा-दोनों, तीनों, चारों आदि।

(ङ) प्रत्येकबोधक : जो संख्या एक का बोध कराये, उसे ‘प्रत्येकबोधक’ संख्या कहते हैं। यथा-हरेक, प्रत्येक, एक-एक।

जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है तब विशेषण से पूर्व अपेक्षाकृत, की अपेक्षा, की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर, से बढ़ चढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। यथा-

- शिखा आपकी लड़की से छोटी है।

- प्रभात का घर तुम्हारे घर से बड़ा है।

- रमेश की अपेक्षा रवि सुन्दर है।

- सभी लड़कियों में अपेक्षाकृत ममता तेज है।

- मोहन के मुकाबले सोहन मोटा है।

उपर्युक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिये शब्द दो संज्ञाओं के गुण और अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाते हैं।

जब दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं, तब सबसे, सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं। यथा-

- पाँच भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान् है।

- अर्जुन अपनी कक्षा का सर्वाधिक योग्य छात्र है।

जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है, तो विशेषण की स्थिति को ‘उत्तरावस्था’ (Comparative) कहते हैं, दो से अधिक की स्थिति को ‘उत्तमावस्था’ (Superlative) कहते हैं। पर जब कहीं कोई तुलना न की गई हो, अर्थात् एक संज्ञा-पद हो और उसके किसी गुण की चर्चा हो, तब विशेषण की स्थिति में ‘मूलावस्था’ (Positive) कहते हैं।

ऊपर बताये गये तरीके के अलावा विशेषण की मूलावस्था में ‘तर’ और ‘तम’ लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण देखे जा सकते हैं-

| मूलावस्था | उत्तरावस्था | उत्तमावस्था |

| अधिक | अधिकतर | अधिकतम |

| उच्च | उच्चतर | उच्चतम |

| कोमल | कोमलतर | कोमलतम |

| गुरु | गुरुतर | गुरुतम |

| प्रिय | प्रियतर | प्रियतम |

| निकृष्ट | निकृष्टतर | निकृष्टतम |

| निम्न | निम्नतर | निम्नतम |

| बृहत् | बृहत्तर | बृहत्तम |

| महत् | महत्तर | महत्तम |

| लघु | लघुतर | लघुतम |

| सुन्दर | सुन्दरतर | सुन्दरतम |

हिन्दी में विशेषणों की तुलना के लिये ‘तर’ या ‘तम’ प्रत्ययों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से नहीं होता। यहाँ उच्चतर के स्थान पर ‘से ऊँचा’, उच्चतम के स्थान पर ‘सबसे ऊँचा’ का प्रयोग अधिक होता है। यह हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल भी है।

संस्कृत में तुलना के लिये ‘तर’ और ‘तम’ प्रत्ययों के अलावा ‘ईयस’ तथा ‘इष्ठ’ प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। पर ऐसे शब्द कम ही हैं, जिनमें ईयस तथा इष्ठ का प्रयोग हुआ हो और वे हिन्दी में प्रचलित हों। इनमें भी हिन्दी में मुख्यतः इनके उत्तमावास्था वाले रूप ही अधिक प्रयोग में आते हैं। यथा- ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ।

समस्या यह है कि हिन्दी में ये इष्ठ प्रत्ययवाले विशेषण मूलावस्था वाले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और इसी आधार पर इनमें ‘तर’ और ‘तम’ प्रत्यय जोड़ देने का प्रचलन है, जो कि गलत है। यथा- श्रेष्ठ < श्रेष्ठतर < श्रेष्ठतम।

फारसी में ऐसी तुलना के लिये विशेषणों में ‘तर’ तथा ‘तरीन’ लगाने का प्रचलन है, जिसे हिन्दी में नहीं अपनाया है। फिर भी कुछ प्रयोग हिन्दी में पर्याप्त प्रचलित हैं; यथा – ज्यादातर, बदतर, बेहतर, बेहतरीन आदि।

हिन्दी की मौलिक स्थिति संस्कृत से भिन्न है। हिन्दी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरणार्थ:

- श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है।

- दिलीप की पुस्तक प्रदीप के पुस्तक से कीमती है।

- अनूप अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है।

इन वाक्यों में ‘ईमानदार’, ‘कीमती’ और ‘तेज’ विशेषण हैं। दो व्यक्तियों/वस्तुओं की तुलना से इन शब्दों के रूप नहीं बदले हैं। हिन्दी में ‘से’, ‘अपेक्षा’, ‘सामने’, ‘बनिस्बत’, ‘सबमें’, ‘सबसे’ लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है। कुछ और उदाहरण –

- वह रहीम की बनिस्बत अच्छा है।

- सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है।

- यह सबसे अच्छी पुस्तक है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी भाषा में ‘तर’ और ‘तम’ प्रत्यय लगाकर तत्सम विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जबकि ‘से’, ‘अपेक्षा’, ‘सामने’, ‘बनिस्बत’, ‘सबमें’, ‘सबसे’ लगाकर विशेषणों शब्दों का प्रयोग हिन्दी भाषा के मौलिक स्वरूप के अनुरूप ही है। अतः रीतियाँ साथ-साथ चल रहीं है। जो विशेषण संस्कृत से आकर ‘तर’ और ‘तम’ के साथ प्रचलित हो चले हैं वे भी चल रहे हैं और हिन्दी के अपने भी।

विशेषण का पद परिचय

विशेषण के पद-परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की भाँति लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताना चाहिए।

उदाहरण –

१. यह आपको आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अमूल्य गुणों की थोड़ी-बहुत जानकारी अवश्य करायेगा।

इस वाक्य में अमूल्य और थोड़ी-बहुत विशेषण हैं। इसका पद-परिचय इस प्रकार है —

- अमूल्य – विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्यपुरुष, सम्बन्धवाचक, ‘गुणों’ इसका विशेष्य।

- थोड़ी-बहुत – विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, कर्मवाचक, ‘जानकारी’ इसका विशेष्य।

२. उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिये?

- उस – सार्वनामिक (संकेतवाचक) विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, आदमी का विशेषण।

- पागल – गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक, आदमी का विशेषण।

- इतने – परिणामवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक पैसे का विशेषण।

३. घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया।

- इस – सार्वनामिक (संकेतावाचक) विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, अपादान कारक, तालाब का विशेषण।

- बहुत – अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक जल का विशेषण।

विशेषण की रचना और उसके प्रयोग

१. ‘आकारान्त’ विशेषण पुल्लिंग में प्रायः आकारान्त ही रहते हैं, परन्तु स्त्रीलिंग में ईकारान्त हो जाते हैं। यथा-

| पुल्लिंग | स्त्रीलिंग |

| अच्छा लड़का | अच्छी लड़की |

| बड़ा आदमी | बड़ी स्त्री |

| छोटा लड़का | छोटी लड़की |

संस्कृत में विशेषण का रूपान्तर विशेष्य के लिंग-वचन से निर्धारित होता है। परन्तु हिन्दी में केवल ‘आकारान्त’ विशेषण में ऐसा रूपान्तर होता है। यथा-

| संस्कृत | हिन्दी |

| दुष्ट व्यक्ति | दुष्ट व्यक्ति |

| दुष्टा स्त्री | दुष्ट स्त्री |

विशेष: संस्कृत में ‘सुन्दर’ का स्त्रीलिंग रूप ‘सुन्दरी’ और ‘सुशील’ का ‘सुशीला’ होता है, लेकिन हिन्दी में यह रूप परिवर्तन नहीं होता। यथा- सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्त्री।

२. पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। यथा-

| एकवचन | बहुवचन |

| अच्छा घोड़ा | अच्छे घोड़े |

| अच्छे घोड़े को | अच्छे घोड़ों को |

| अच्छा लड़का | अच्छे लड़के |

| अच्छे लड़के को | अच्छे लड़कों को |

विशेष: अच्छा का बहुवचन अच्छे होता है, परन्तु विभक्ति या परसर्ग लगने पर अच्छे का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है।

३. ‘आकारान्त’ विशेषण बहुवचन में प्रायः ‘एकारान्त’ में परिवर्तित हो जाते जाते हैं। यथा-

| एकवचन | बहुवचन |

| बडा | बड़े |

| थोड़ा | थोड़े |

| छोटा | छोटे |

| अच्छा | अच्छे |

४. कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। उनमें कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है। यथा-

| पुल्लिंग | स्त्रीलिंग |

| सुखी लड़का | सुखी लड़की |

| दुखी पुरुष | दुखी स्त्री |

| सुन्दर बालक | सुन्दर बालिका |

५. विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग प्राय: देखने को मिलता है। जब इन विशेषणों का संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, न कि विशेषण के समान। यथा-

- अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है।

इस संदर्भ में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ‘सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, परन्तु विशेषण जब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तब परसर्ग लगता है।’

- बड़ों की बात माननी चाहिए।

- वीरों ने सब कुछ कर दिखाया।

- उसने सुन्दरी से पूछा।

- विद्वानों का आदर करना चाहिए।

उपर्युक्त उदाहरणों में बड़ों, वीरों, सुन्दरी और विद्वानों शब्दों का प्रयोग ‘संज्ञा’ के रूप में हुआ है, इनके साथ क्रमशः की, ने, से और का परसर्ग प्रयुक्त हैं।

६. उपसर्गों की सहायता से भी विशेषण बनाये जा सकते हैं। यथा-

| उपसर्ग | शब्द | उपसर्ग युक्त शब्द |

| प्रति | कूल | प्रतिकूल |

| स | गुण | सगुण |

| निर् | गुण | निर्गुण |

| प्र | भूत | प्रभूत |

| दुर् | गम | दुर्गम |

| निः | कपट | निष्कपट |

७. संज्ञा-पदों प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। यथा-

| संज्ञा | प्रत्यय | विशेषण |

| धर्म | इक | धार्मिक |

| जाति | इय | जातीय |

| गुलाब | ई | गुलाबी |

| राष्ट्र | ईय | राष्ट्रीय |

| चमक | ईला | चमकीला |

| इतिहास | इक | ऐतिहासिक |

| प्यास | आ | प्यासा |

| श्री | मान् (मत्) | श्रीमान् |

| धन | वान् | धनवान् |

८. स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है। आवश्यकतानुरूप संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है।

शब्द संग्रह

| संज्ञा (विशेष्य) | विशेषण |

| स्वर | |

| अंक | अंकित |

| अंकन | अंकित |

| अंकुर | अंकुरित |

| अंकुरण | अंकुरणीय |

| अंकुश | अंकुशित |

| अंग | आंगिक |

| अंश | आंशिक |

| अँचल | आँचलिक |

| अर्थ | आर्थिक |

| अग्नि | आग्नेय |

| अपेक्षा | अपेक्षित |

| अनुशासन | अनुशासित |

| अभ्यास | अभ्यस्त, अभ्यासी |

| अतृप्ति | अतृप्त |

| अन्त | अन्तिम, अन्त्य |

| अन्तर | आन्तरिक |

| अणु | आणविक |

| अभिषेक | अभिषिक्त |

| अरण्य | आरण्य, आरण्यक |

| अवयव | आवयविक |

| अवरोध | अवरुद्ध |

| अवश्य | आवश्यक |

| अनुष्ठान | आनुष्ठानिक, अनुष्ठित |

| अनुभव | अनुभवी, आनुभाविक |

| अनुभूति | अनुभूत |

| अनुक्रम | आनुक्रमिक |

| अनुपात | आनुपातिक |

| अनुराग | अनुरागी |

| अनुमति | अनुमत, अनुमत्यर्थ |

| अनुमान | अनुमानित, अनुमेय |

| अनुश्रुति | अनुश्रुत |

| अन्याय | अन्यायी |

| अक्ल | अक्लमन्द |

| अधिकार | अधिकारी, आधिकारिक |

| अलंकार | अलंकृत, आलंकारिक |

| अधिक्रम, अधिक्रमण | अधिक्रान्त |

| अधिक्षेप | अधिक्षिप्त |

| अध्यात्म | आध्यात्मिक |

| अनादर | अनादृत |

| अपकार | अपकारी |

| अकर्म | अकर्मण्य, अकर्म |

| अकस्मात् | आकस्मिक |

| अज्ञान | अज्ञानी, अज्ञान |

| अजय | अजित |

| अतिरंजन | अतिरंजित |

| अध्यापन | अध्यापित |

| अध्ययन | अधीत |

| अनासक्ति | अनासक्त |

| अनुमोदन | अनुमोदित |

| अनुरक्ति | अनुरक्त |

| अनुशंसा | अनुशंसित |

| अनुवाद | अनुवादित, अनूदित, अनुवाद्य |

| अनुशासन | अनुशासित |

| अनीति | अनैतिक |

| अपमान | अपमानित |

| अपराध | अपराधी |

| अभिनय | अभिनेय |

| आकलन | आकलित |

| आकल्प | आकल्पित |

| आचरण | आचरित, आचरणीय |

| आडम्बर | आडम्बरी |

| आत्मा | आत्मीय, आत्मिक |

| आदर | आदरणीय, आदृत |

| आधार | आधारित, आधृत |

| आसन | आसीन |

| आसमान | आसमानी |

| आरम्भ | आरम्भिक |

| आराधना | आराध्य |

| अवतार | अवतीर्ण |

| अवश्रुति | अवश्रुत |

| आसक्ति | आसक्त |

| आकाश | आकाशीय |

| आक्रमण | आक्रान्त |

| आभूषण | आभूषित |

| आचरण | आचरित |

| आश्रय | आश्रित |

| आदि | आदिम, आद्य |

| आकर्ष | आकर्षक |

| आकर्षण | आकृष्ट |

| आयु | आयुष्मान् |

| आरोप | आरोपित |

| आरोहण | आरूढ़ |

| आवेश, आवेशन | आवेशित |

| आशंका | आशंकित |

| आशंसा | आशंसित |

| आशा | आशान्वित |

| आश्चर्य | आश्चर्यान्वित, आश्चर्यित |

| इच्छा | ऐच्छिक, इष्ट, इच्छित |

| इज़्ज़त | इज़्ज़तदार |

| इतिहास | ऐतिहासिक |

| इनाम | इनामी |

| इन्द्रिय | ऐन्द्रिय, ऐन्द्रियक |

| इह | ऐहिक |

| इहलोक | इहलौकिक, ऐहलौकिक |

| ईक्षा | ईक्षित |

| ईजाद | ईजादी |

| ईडा | ईडित |

| ईप्सा | ईप्सित, ईप्सु |

| ईमान | ईमानदार |

| ईर्ष्या | ईर्ष्यालु, ईर्ष्य |

| ईश्वर | ईश्वरीय |

| ईसा | ईसवी, ईसाई |

| ईहा | ईहित |

| उक्ति | उक्त |

| उक्षण | उक्षित |

| उत्क्षेप, उत्क्षेपण | उत्क्षिप्त |

| उत्तर | उत्तरी |

| उत्तेजना | उत्तेजित |

| उत्पत्ति | उत्पन्न |

| उत्पात | उत्पातक, उत्पाती |

| उदीची | उदीच्य, औदीच्य |

| उद्धरण, उद्धृतांश | उद्धृत, उद्धरणीय |

| उन्मीलन | उन्मीलित |

| उन्मेष | उन्मिष |

| उन्मुक्ति | उन्मुक्त |

| उन्मूलन | उन्मूल, उन्मूलित |

| उपासना | उपासनीय, उपास्य |

| उपेक्षा | उपेक्षित, उपेक्षणीय |

| उत्कर्ष | उत्कृष्ट |

| उद्योग | औद्योगिक |

| उपहार | उपहारी, उपहारिन् |

| उपनिषद् | औपनिषदिक |

| उपन्यास | औपन्यासिक |

| उपार्जन | उपार्जित |

| उपदेश | उपदिष्ट, उपदेशक, उपदेशात्मक, औपदेशिक |

| उपनिवेश | औपनिवेशिक |

| उच्चारण | उच्चरित, उच्चारणीय, औच्चारणिक |

| उतावल, उतावलापन | उतावला, उतावली |

| उत्साह | उत्साहित, उत्साही |

| उत्सेक | उत्सेकी |

| उत्पीड़न | उत्पीड़ित |

| उदय | उदित |

| उदाहरण | उद्हृत, उद्धृत |

| उदीची | उदीच्य, औदीच्य |

| उदुम्बर | औदुम्बर |

| उद्बोधन | उद्बोधनीय, उद्बोधक, उद्बोधित |

| उद्वेग | उद्विग्न |

| उन्नति | उन्नत |

| उपज | उपजाऊ |

| उत्तरी | उत्तरी |

| उपकार | उपकृत, उपकारक |

| उपचरण | उपचरित |

| उपचर्या, उपचार | उपचारक, उपचारी |

| उपद्रव | उपद्रवी |

| उपनति | उपनत |

| उपनय, उपनयन | उपनीत |

| उपमा | उपमित, उपमेय |

| उपयोग | उपयुक्त, उपयोगी |

| उल्लंघन | उल्लंघित |

| उपलब्धि | उपलब्ध |

| उपस्थिति | उपस्थित |

| उपागम | उपागत |

| उल्लास | उल्लसित |

| उल्लेख | उल्लेखनीय, उल्लेख्य |

| उष्म, उष्मा | उष्ण |

| ऊँचाई | ऊँचा |

| ऊपर | ऊपरी |

| ऊर्जा | उर्ज, ऊर्जस्वल, ऊर्जस्वित, ऊर्जस्वी, ऊर्जित |

| ऊर्मि | उर्मिल |

| ऊहा | ऊहात्मक |

| ऋण | क्षणी |

| ऋतु | आर्त्तव |

| ऋद्धि | ऋद्ध |

| ऋषि | आर्ष |

| एकान्त | एकान्तिक |

| एकीकरण | एकीकृत |

| एषण | एषणीय, एष्य |

| एहसान | एहसानमंद |

| ऐश | ऐयाश |

| ओछापन, ओछाई | ओछा |

| ओज | ओजस्वी |

| ओष्ठ | ओष्ठ्य |

| ओहदा | ओहदेदार |

| औचित्य | उचित |

| औत्सुक्य | उत्सुक |

‘क’ वर्ग

| संज्ञा (विशेष्य) | विशेषण |

| कल्पना | कल्पित, काल्पनिक |

| कत्ल | कातिल |

| कंगूरा | कंगूरेदार |

| कर्ज | कर्जदार, कर्जखोर |

| कर्म | कर्मी, कर्मठ, कर्मण्य |

| कंकड़ | कँकड़ीला |

| कत्था | कत्थई |

| कथन | कथनीय, कथ्य |

| कथा | कथित |

| करुणा | करुण, कारुणिक |

| कण्ठ | कण्ठ्य |

| कपट | कपटी |

| कपूर | कपूरी |

| कमाई | कमाऊ |

| कम्प | कम्पित |

| कलंक | कलंकित |

| कलम | कलमी |

| कलियुग | कलियुगी |

| कलुष | कलुषित |

| कल्लोल | कल्लोलित, कल्लोलिनी |

| कसरत | कसरती |

| काँटा | कँटीला |

| कागज | कागजी |

| काम | कामी, कामुक, काम्य |

| काया | कायिक |

| काल | कालिक, कालीन |

| किताब | किताबी |

| किस्मत | किस्मतवर, किस्मतवाला |

| कुटुम्ब | कौटुम्बिक |

| कठिनता | कठिन |

| कड़वापन | कड़वा |

| कुकर्म | कुकर्मी |

| कुत्सा | कुत्सित, कुत्स्य |

| कुल | कुलीन |

| कुण्डल | कुण्डलाकार, कुण्डली |

| कृपा | कृपालु |

| कृषि | कृषित, कृष्ट, कृष्य, कृषक |

| केन्द्र | केन्द्रीय, केन्द्रित |

| केसर | केसरिया |

| कैवल्य | केवल |

| कोप | कुपित, कोपित |

| कौटिल्य | कुटिल |

| कौम | कौमी |

| क्रम | क्रमिक |

| क्रय | क्रीत |

| क्रोध | क्रुद्ध |

| क्लेश | क्लिष्ट |

| क्षण | क्षणिक |

| क्षमा | क्षम्य |

| क्षय | क्षय, क्षीण |

| क्षार | क्षारीय |

| क्षुधा | क्षुधित |

| क्षेत्र | क्षेत्रीय |

| क्षोभ | क्षुब्ध |

| खण्ड | खण्डित |

| खर्च | खर्चीला |

| खजूर | खजूरी |

| खतरा | खतरनाक |

| खपरा, खपड़ा | खपरैल, खपड़ैल |

| खल्व | खल्वाट |

| खाना | खाऊ |

| खान | खानिज |

| खानदान | खानदानी |

| खार | खारा |

| खून | खूनी |

| खेल | खेलाड़ी, खिलाड़ी |

| खेद | खिन्न |

| ख्याति | ख्यात |

| गंगा | गांगेय |

| गंदगी | गंदा |

| गंध | गंध्य |

| गंधक | गंधकी, गंधकीय |

| गंधर्व | गांधर्व |

| गणना | गणनीय, गण्य |

| गफ़लत | गफ़लती, गाफ़िल |

| गरीबी | गरीब |

| गलती | गलत |

| गर्मी | गर्म |

| ग़म | ग़मखोर, ग़मगीन, ग़मज़दा |

| गमन | गमनीय, गम्य |

| गम्भीरता, गाम्भीर्य | गम्भीर |

| गवेषण | गवेषक, गवेषणीय, गवेषित, गवेषी |

| गर्व | गर्वीला |

| गाँठ | गँठीला, गाँठदार |

| गाँव | गँवार, गँवारू, गँवई |

| गायन | गेय |

| ग्राम | ग्रामीण, ग्राम्य |

| ग्रास | ग्रस्त |

| ग्रहण | ग्राह्य, गृहीत |

| गुंठन | गुंठित |

| गुंडित | गुंड |

| गुंफ, गुंफन | गुंफित |

| गुण | गुणवान्, गुणी |

| गुलाब | गुलाबी |

| ग़ुस्सा | ग़ुस्सैल, गुस्सेवर |

| गृहस्थ | गार्हस्थ्य |

| गेरू | गेरुआ |

| गश्त | गश्ती |

| गोत्र | गोत्रीय |

| गौरव | गौरवित, गौरवान्वित |

| घटना | घटनीय, घटित |

| घनिष्ठता | घनिष्ठ |

| घमण्ड | घमण्डी |

| घर | घरेलू, घराऊ |

| घर्ष, घर्षण | घर्षित, घर्णी |

| घात | घातक |

| घाव | घायल |

| घूमना | घुमन्तू |

| घृणा | घृणित, घृण्य, घृणास्पद |

| घोषणा | घोषित |

‘च’ वर्ग

| विशेष्य | विशेषण |

| चर्चा | चर्चित |

| चरित्र | चारित्रिक |

| चक्षु | चाक्षुष, चक्षुष्य, चक्षुष्मान |

| चश्म | चश्मदीद |

| चपलता | चपल |

| चाचा | चचेरा |

| चालाकी | चालाक |

| चाह | चहेता |

| चन्द्र | चान्द्र |

| चम्पा | चम्पई |

| चिन्ता | चिन्तनीय, चिन्त्य, चिन्तित |

| चित्र | चित्रित, चितेरा |

| चिरजीवन | चिरंजीवी, चिरजीवी |

| चिह्न | चिह्नित |

| चीन | चीनी |

| चार | चौथा |

| चक्र | चक्रित |

| चौमास | चौमासा |

| चाचा | चचेरा |

| चुनाव | चुनिंदा |

| चुम्बक | चुम्बकीय |

| चुम्बन | चुम्बित |

| चुस्ती | चुस्त |

| चूड़ी | चूड़ीदार |

| चेतना | |

| चेष्टा | चेष्टित |

| चैत | चैती |

| च्युति | च्युत |

| छल | छलिया, छली |

| छबि (छवि) | छबीला |

| छाया | छायादार, छायाभ |

| छिद्र | छिद्रक, छिद्रयुक्त, छिद्रित |

| छेद | छेदक |

| जड़िया | जड़ाऊ |

| जड़ता, जड़त्व | जड़ |

| जहर | जहरीला |

| जनपद | जनपदीय |

| जरूरत | जरूरी |

| जवानी | जवान, जवाँ |

| जिगीषा | जिगीषु |

| जाति | जातीय, जात्य |

| जटा | जटिल |

| जय | जयी |

| जल | जलीय |

| जल्दी | जल्द |

| जागरण | जाग्रत्, जागरित |

| जाल | जाली |

| जादू | जादूनजर, जादूफरेब |

| जंगल | जंगली |

| जवाब | जवाबी |

| जनपद | जनपदीय |

| जिजीविषा | जिजीविषु |

| जिज्ञासा | जिज्ञासु |

| जिस्म | जिस्मानी |

| जीव | जैव, जैविक |

| जीवन | जीवित |

| जुआ | जुआड़ी |

| जुदाई | जुदा |

| जूठ, जूठन | जूठा |

| जुझार | जुझारू |

| जेब | जेबी |

| जेहन | जहीन |

| जोगी | जोगिया |

| जोश | जोशीला |

| ज्योतिष | ज्योतिष्मान्, ज्योतिषिक, ज्यौतिष |

| ज्वाला | ज्वलित |

| ज्ञपित, ज्ञप्ति | ज्ञप्ति |

| ज्ञान | ज्ञानी, ज्ञेय |

| ज्ञाति | ज्ञातेय |

| ज्ञापन, ज्ञाप | ज्ञापित, ज्ञाप्य |

| झंकार | झंकृत |

| झंझट | झंझटिया, झंझटी |

| झक, झकना | झक्की |

| झगड़ा | झगड़ालू |

| झालर | झालरदार |

| झूठ | झूठा |

| झिलमिला | झिलमिल |

| झेंप | झेंपू |

‘ट’ वर्ग

| विशेष्य | विशेषण |

| टकसाल | टकसाली |

| टूट, टूटन | टूटा |

| ठंड, ठंडक | ठंडा |

| ठंढ, ठंढक | ठंढा |

| ठूँठ | ठूँठा |

| ठठोली | ठठोल |

| ठाला | ठाली |

| ठहराव | ठहराऊ |

| ठिहारी | ठिहार |

| ठेठपन | ठेठ |

| डंक | डंकदार |

| डर | डरपोक |

| डराना | डरावना |

| डाक | डाकीय |

| डाह | डाही, डाहभरा |

| डीन | डीनक |

| ढंग | ढंगी |

| ढाल | ढलवाँ, ढालू |

| ढिठाई | ढीठ |

| ढील | ढीला |

| ढोंग | ढोंगी |

‘त’ वर्ग

| विशेष्य | विशेषण |

| तंत्र | तांत्रिक |

| तंगी | तंग |

| तंदूर | तंदूरी |

| तंद्रा | तंद्रालु, तंद्रिल |

| तट | तटवर्ती, तटीय |

| तटस्थता | तटस्थ |

| तत्परता | तत्पर |

| तपस्या | तपस्वी |

| तबाही | तबाह |

| तम, तमस् | तामसिक |

| तमाशा | तमाशाई |

| तरंग | तरंगित, तरंगी |

| तरण | तारण |

| तरलता | तरल |

| तरुणाई | तरुण |

| तर्क | तार्किक |

| तलब | तलबगार |

| तल्खी | तल्ख |

| ताक़त | ताक़तवर |

| ताज़गी | ताज़ा |

| ताप | तप्त |

| तालु | तालव्य |

| तिरस्कार | तिरस्कृत |

| तिरोधान | तिरोहित |

| तिरोभाव | तिरोभूत |

| तिलस्म | तिलस्मी |

| तीक्ष्णता | तीक्ष्ण |

| तीखापन | तीखा |

| तुक | तुकांत |

| तुतलाहट | तोतला |

| तुनक | तुनकमिजाज |

| तुन्ड | तुन्डिल |

| तुन्द | तुन्दिल |

| तुलना | तुलनात्मक, तुलनीय |

| तुला | तुल्य |

| तृप्ति | तृप्त |

| तुष्टि | तुष्ट |

| तृषा | तृषित, तृष्य |

| तृष्णा | तृषित, तृष्णालु, तृषावंत |

| तेज | तेजस्वी |

| तेल | तेलहा, तेलिया |

| तैराकी | तैराक |

| त्याग | त्याज्य, त्यागी |

| तत्त्व | तात्त्विक |

| त्वरा | त्वरित |

| थकन, थकान | थका, थकित |

| थल | थलीय |

| थोथ | थोथरा, थोथा |

| दंश | दंशक, दंशन, दंशित, दंशी |

| दक्षता | दक्ष |

| दण्ड | दण्डनीय |

| दनु | दनुज |

| दबाव | दब्बू |

| दमन | दमनकारी, दमनात्मक |

| दम्पत्ति | दाम्पत्य |

| दम्भ | दम्भी |

| दर्शन | दर्शनीय, दार्शनिक |

| दल | दलीय |

| दलन | दलित |

| दशरथ | दाशरथ, दाशरथि |

| दाखिला | दाखिल |

| दाग | दागी |

| दान | दानी |

| दाना | दानेदार |

| दाम | दामी |

| दारिद्रय, दरिद्रता | दरिद्र |

| दाह | दग्ध |

| दम्पति | दाम्पत्य |

| दया | दयालु, दयामय |

| दरिया | दरियाई |

| दर्प | दर्पित |

| दस्त | दस्तावर |

| दन्त | दन्त्य |

| दगा | दगाबाज |

| दुःख | दुःखी |

| दुबलापन | दुबला |

| दुर्गति | दुर्गत |

| दुर्विनय | दुर्विनीत |

| दूत | दौत्य |

| दूषण | दूषित |

| दिन | दैनिक |

| दिमाग | दिमागी |

| दिवाला | दिवालिया |

| दीनता | दीन |

| दीप्ति | दीप्त, दीप्तिमान् |

| दीनानी | दीवान |

| दृढ़ता | दृढ़ |

| देव | दिव्य, दैवी, दैविक |

| देश | देशीय |

| दोष | दोषी |

| दर्द | दर्दनाक |

| दुनिया | दुनियावी |

| दौलत | दौलतमंद |

| द्रव | द्रवित |

| धन | धनी, धनवान्, धनवंत, धनाढ्य |

| धर्म | धार्मिक |

| धुन्ध | धुँधला |

| धूम | धूमिल |

| धृष्टता | धृष्ट |

| धृति | धृतिमान् |

| धैर्य | धीर |

| ध्वंस | ध्वंसक |

| नकल | नकलची |

| नगर | नागरिक |

| नरक | नारकीय |

| निवेदन | निवेदित |

| नियम | नियमित |

| निराकरण | निराकृत |

| निराकरण | निराकृति |

| निर्वासन | निर्वासित |

| निशा | नैश, नैश्य |

| निश्रेयस (निःश्रेयस) | नैश्श्रेयस |

| निसर्ग | नैसर्गिक |

| निषेध | निषिद्ध |

| नीति | नैतिक |

| नाटक | नाटकीय |

| नाम | नामी |

| नाव | नाविक |

| नाश | नाशमय, नाशमान्, नाशवान् |

| निपुणता | निपुण |

| नियम | नियमित |

| नियुक्ति | नियुक्त |

| नियोजन | नियोजित, नियोजनीय, नियोज्य, नियुक्त |

| निन्दा | निन्द्य, निन्दनीय |

| निष्ठा | नैष्ठिक, निष्ठावान |

| निष्कासन | निष्कासित |

| निश्चय | निश्चित |

| निज | निजी |

| निद्रा | निद्रालु |

| निर्माण | निर्मित |

| न्याय | न्यायी, न्यायिक |

| न्यास | न्यस्त |

| नमक | नमकीन |

| निषेध | निषिद्ध |

| नुमाइश | नुमाइशी |

| नोक | नुकीला |

| न्यूनता | न्यून |

‘प’ वर्ग

| विशेष्य | विशेषण |

| पंक | पंकिल |

| पंक्ति | पांक्तेय |

| पड़ोस | पड़ोसी |

| पठन | पठनीय |

| पय | पयस्वी |

| परख | पारखी |

| पशु | पाशविक |

| परलोक | पारलौकिक |

| परितोष | परितोषक |

| परिभाषा | पारिभाषिक |

| परिवार | पारिवारिक |

| परीक्षा | परीक्षित |

| पर्वत | पर्वतीय |

| पहाड़ | पहाड़ी |

| पाणिनि | पाणिनीय |

| पाचन | पाचक |

| पान | पेय |

| पालन | पालनीय, पालित, पाल्य |

| प्रमाण | प्रामाणिक |

| प्रवंचना | प्रवंचित |

| प्रशंसा | प्रशंसनीय, प्रशंसित |

| प्रसंग | प्रासंगिक |

| प्रचीनता | प्राचीन |

| पाप | पापी |

| पिता | पैतृक |

| पिशाच | पैशाचिक |

| पीछा | पिछला |

| परिचय | परिचित |

| पल्लव | पल्लवित |

| पेट | पेटू |

| प्राची | प्राच्य |

| प्रणाम | प्रणम्य |

| प्राण | प्राणद, प्राणी |

| पुच्छ | पुच्छल |

| पुलक | पुलकित |

| पुश्त | पुश्तैनी |

| पुष्टि | पौष्टिक |

| पुस्तक | पुस्तकीय |

| पृथु | पृथुल |

| पूजा | पूज्य, पूजनीय |

| पत्थर | पथरीला |

| पश्चिम | पाश्चात्य, पश्चिमीय, पश्चिमी |

| पक्ष | पाक्षिक |

| प्रदान | प्रदत्त |

| प्राप्ति | प्राप्त |

| प्रार्थना | प्रार्थित, प्रार्थनीय |

| पानी | पेय |

| पराजय | पराजित |

| प्रेम | प्रेमी |

| प्रस्ताव | प्रस्तावित, प्रस्तुत |

| पूर्व | पूर्वी |

| प्यार | प्यारा |

| प्रतिबिम्ब | प्रतिबिम्बित |

| प्रतिषेध | प्रतिषिद्ध, प्रतिषेधक |

| प्रसव, प्रसूति | प्रसूत |

| पाठक | पाठकीय |

| प्रातःकाल | प्रातःकालीन |

| पशु | पाशविक, पाशव |

| पुरा | पुरातन |

| पुराण | पौराणिक |

| पृथ्वी | पार्थिव |

| प्रथम | प्राथमिक |

| प्रकृति | प्राकृतिक |

| प्रवेश | प्रविष्ट |

| प्रेषण | प्रेषित, प्रेषणीय, प्रेष्य |

| परस्पर | पारस्परिक |

| प्रवास | प्रवासी |

| प्रान्त | प्रान्तीय |

| पाठ | पाठ्य |

| प्रतिष्ठा | प्रतिष्ठित |

| पीड़ा | पीड़ित |

| प्रदेश | प्रादेशिक |

| प्रौढ़ता, प्रौढ़त्व | प्रौढ़ |

| पथ | पाथेय |

| पुरुष | पौरुषेय |

| प्रतीक्षा | प्रतीक्षित |

| पतन | पतित |

| पुष्प | पुष्पित |

| पल्लव | पल्लवित |

| परिवर्तन | परिवर्तित |

| प्यास | प्यासा |

| पुरातत्त्व | पुरातात्त्विक |

| प्राची | प्राच्य |

| प्रणाम | प्रणम्य |

| फल | फलित, फलद |

| फ़सल | फ़सली |

| फ़साद | फ़सादी |

| फ़िक्र | फ़िक्रमंद |

| फुर्ती | फुर्तीला |

| फेन | फेनिल |

| फ़ौज | फ़ौजी |

| बल | बलिष्ठ |

| बन | बनैला |

| बखेड़ा | बखेड़िया |

| बल | बलिष्ठ |

| बुलन्दी | बुलन्द |

| बाजार | बाजारू |

| बाधा | बाधित |

| बालक | बाल्य |

| बर्फ | बर्फीला |

| बिलगाव | बिलग |

| बिहार | बिहारी |

| बेवक़ूफ़ी | बेवक़ूफ़ |

| बेवफ़ाई | बेवफ़ा |

| बोझ | बोझिल |

| बुजुर्ग | बुजुर्गाना |

| बुभुक्षा | बुभुक्षित |

| बुभुत्सा | बुभुत्सु |

| बुद्ध | बौद्ध |

| बुद्धि | बौद्धिक |

| ब्याह | ब्याहता |

| भंगुरता | भंगुर |

| भंजन | भंजनीय |

| भक्ति | भक्ति |

| भक्षण | भक्षणीय, भक्षित, भक्ष्य |

| भगवत् | भागवत |

| भड़क | भड़कदार, भड़कीला |

| भलाई | भला |

| भव्यता | भव्य |

| भाग्य | भाग्यवान्, भाग्यशाली |

| भार | भारी |

| भय | भयानक |

| भारत | भारतीय |

| भाव | भावुक |

| भाषा | भाषाई, भाषिक |

| भूख | भूखा |

| भूत | भौतिक |

| भूमि | भौमिक |

| भूगोल | भौगोलिक |

| भूषण | भूषित |

| भेषज | भेषजीय, भेषज्य |

| भोजन | भोज्य, भोजनीय |

| भ्रम | भ्रमित, भ्रामक |

| भ्रंश | भ्रंशी |

| मंगल | मांगलिक, मंगलमय |

| मगध | मागध |

| मजहब | मजहबी |

| मज़ाक़ | मज़ाक़िया |

| मज़ा | मज़ेदार |

| मतलब | मतलबी |

| मति | मतिमान |

| मत्स्य | मात्स्य |

| मथुरा | माथुर |

| मनन | मननशील |

| मन (मनस्) | मनस्वी (मनस्विन्) |

| मात्सर्य | मात्सर |

| माधुर्य | मधुर |

| मध्यम | माध्यमिक |

| मनीषा | मनीषित, मनीषी |

| मनु | मानव |

| मनुष्य | मानुषिक |

| मरण | मरणशील |

| मल | मलिन |

| महिष | माहिष |

| मांस | मांसल |

| मात्रा | मात्रिक |

| मान | मान्य |

| मानव | मानवीय |

| मानस | मानसिक |

| माता | मातृक |

| माल | मालदार |

| मास | मासिक |

| माह | माहवारी |

| मामा | ममेरा |

| माया | मायिक, मायावी |

| मिथिला | मैथिल |

| मिठास | मीठा |

| मुख | मौखिक, मुखर |

| मुमुक्षा | मुमुक्षु |

| मुमूर्षा | मुमूर्षु |

| मूल | मौलिक |

| मूर्च्छा | मूर्च्छित |

| मूर्ति | मूर्त |

| मृत्यु | मर्त्य |

| मेधा | मेधावी |

| मैल | मैला |

| मोह | मुग्ध, मोहित |

| मौसा | मौसेरा |

| मर्म | मार्मिक |

| मर्द | मर्दाना |

‘अन्तःस्थ’ व्यंजन

| विशेष्य | विशेषण |

| यश | यशस्वी |

| यज्ञ | याज्ञिक |

| यदु | यादव |

| यात्रा | यात्रिक |

| युक्ति | युक्त |

| योद्धा | योद्धव्य, योध्य |

| युयुत्सा | युयुत्सु |

| योग | योगी, यौगिक |

| रंग | रंगीन, रँगीला |

| रक्त | रक्तिम |

| रचना | रचित |

| रति | रत |

| रमण | रमणीय |

| रस | रसीला, रसिक |

| रसायन | रासायनिक |

| रसीद | रसीदी |

| राक्षस | राक्षसी |

| राज | राजकीय, राजसी |

| राजनीति | राजनीतिक |

| राजस्व | राजस्वी |

| राजा | राजसी |

| राधा | राधेय |

| राष्ट्र | राष्ट्रीय |

| राह | राही |

| रिहाई | रिहा |

| रस | रसिक, रसीला |

| रुद्र | रौद्र |

| रुचि | रुचिर |

| रूढ़ि | रूढ़ |

| रूप | रूपवान् |

| रेत | रेतीला |

| रोग | रोगी |

| रोचि (रोचिस्) | रोचिष्णु |

| रोज | रोजाना |

| रोब | रोबीला |

| रोम | रोमिल |

| रोमांच | रोमांचित, रोमांचक |

| लंग | लंगड़ा |

| लँगोट | लँगोटिया |

| लंपटता | लंपट |

| लक्षण | लाक्षणिक, लक्ष्य |

| लखनऊ | लखनवी |

| लघु | लाघव |

| लज्जा | लज्जित, लज्जालु |

| लाज | लजालू, लज्जित |

| लाठी | लठैत |

| लाड़ | लाड़ला |

| लाभ | लभ्य, लब्ध |

| लेख | लिखित |

| लोक | लौकिक |

| लोभ | लुब्ध, लोभी |

| लोहा | लौह |

| वंदन | वंदनीय, वंदित, वंद्य |

| वंश | वंशीय |

| वत्स | वत्सल |

| वध | वध्य |

| वन | वन्य |

| वन्दना | वन्द्य, वन्दनीय |

| वर्जन | वर्जनीय, वर्ज्य, वर्जित |

| वर्णन | वर्णनीय, वर्णित, वर्ण्य |

| वर्ष | वार्षिक |

| वसन्त | वासन्त, वासन्तक, वासन्तिक, वसन्ती |

| वस्तु | वास्तव, वास्तविक |

| वाद | वादी |

| वायु | वायवीय, वायव्य |

| वास्तव | वास्तविक |

| विकल्प | वैकल्पिक |

| विकार | विकारी, विकृत |

| विकास | विकसित, विकासनीय |

| विकिरण | विकीर्ण |

| विकृति | विकृत |

| विगलन | विगलित |

| विचार | वैचारिक, विचारणीय |

| वैचित्र्य | विचित्र |

| विजय | विजयी, विजेता |

| विद्या | विद्यावान् |

| विद्युत | वैद्युत्, वैद्युतिक |

| विद्वान | वैदुष्य |

| विधान | वैधानिक, विहित |

| विधि | विधिक, वैध |

| विनय | विनीत, विनयी |

| विपर्यय | विपर्यस्त, विपरीत |

| विभक्ति | विभक्त |

| विभाजन | विभाजित, विभाज्य |

| विपत्ति, विपद | विपन्न |

| विमान | वैमानिक |

| वियोग | वियुक्त, वियोगी |

| विलायत | विलायती |

| विरति | विरत |

| विरह | विरही |

| विरोध | विरुद्ध, विरोधी, विरोधक |

| विलास | विलासी |

| विवाद | विवाद्य, विवादी, विवादास्पद |

| विवाह | वैवाहिक |

| विवेक | विवेकी |

| विशेष | विशिष्ट |

| विष | विषाक्त |

| विषय | विषयी |

| विषाद | विषण्ण |

| विष्णु | वैष्णव |

| विज्ञान | वैज्ञानिक |

| विश्वास | विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वासी |

| विस्तार | विस्तृत, विस्तीर्ण |

| विस्मय | विस्मित |

| विपत्ति | विपन्न |

| विपद् | विपन्न |

| वेतन | वैतनिक |

| वेद | वैदिक |

| व्यक्ति | वैयक्तिक |

| व्यवसाय | व्यावसायिक, व्यवसायी |

| व्यवस्था | व्यवस्थित |

| व्यवहार | व्यावहारिक |

| व्याकरण | वैयाकरण |

| व्याख्या | व्याख्येय |

| व्यापार | व्यापारिक |

‘ऊष्म’ व्यंजन

| विशेष्य | विशेषण |

| शंका | शंकालु , शंकित |

| शक | शक्की |

| शरण | शरणागत, शरण्य |

| शरद् | शारदीय |

| शरीर | शारीरिक |

| शर्त | शर्तिया |

| शहर | शहरी |

| शहादत | शहीद |

| शान | शानदार |

| शान्ति | शान्त |

| शाप | शापित |

| शासन | शासित, शासक |

| शास्त्र | शास्त्री, शास्त्रीय |

| शिकार | शिकारी |

| शिक्षा | शिक्षित, शैक्षिक |

| शिव | शैव |

| शील | शिष्ट |

| शोक | शोकाकुल, शोकातुर, शोकार्त |

| शोषण | शोषित, शोषी, शोषणीय |

| शोभा | शोभित |

| शौक़ | शौक़ीन |

| शक्ति | शाक्त |

| श्याम | श्यामल |

| श्लाघा | श्लाघनीय, श्लाघ्य |

| श्लेष | श्लिष्ट |

| शृंगार | शृंगारिक |

| श्रम | श्रम, श्रमिक, श्रमित, श्रमी |

| श्रद्धा | श्रद्धेय, श्रद्धालु |

| श्रांति | श्रांत |

| श्रुति | श्रुत |

| श्रोत | श्रौत |

| संकेत | सांकेतिक |

| संकोच | संकोचित, संकुचित |

| संकल्प | संकल्पित |

| संक्षेप | संक्षिप्त |

| संख्या | संख्येय, सांख्यिक |

| संघात | सांघातिक |

| संचय | संचित |

| संध्या | सांध्य |

| संयोग | संयुक्त |

| संश्लेषण | संश्लिष्ट |

| संसार | सांसारिक |

| संस्कृति | सांस्कृतिक |

| सन्ताप | सन्तप्त |

| सन्देह | सन्दिग्ध |

| सप्ताह | साप्ताहिक |

| सभा | सभ्य |

| समय | सामयिक |

| समर | सामरिक |

| समाज | सामाजिक |

| समास | सामासिक |

| समुदाय | सामुदायिक |

| समुद्र | समुद्री, सामुद्र, सामुद्रिक |

| सम्पत्ति | सम्पन्न, साम्पत्तिक |

| सम्पादक | सम्पादकीय |

| सम्प्रदाय | साम्प्रदायिक |

| सम्बन्ध | सम्बद्ध, सम्बन्धी, सम्बन्धित |

| सम्मान | सम्मान्य, सम्मानित |

| सम्भावना | सम्भावित |

| सम्भाषण | सम्भाष्य |

| सरकार | सरकारी |

| सहकार | सहकारी |

| सागर | सागरीय |

| साहस | साहसिक |

| साहित्य | साहित्यिक |

| सिद्धान्त | सैद्धान्तिक |

| सिन्धु | सैन्धव |

| सीमा | सीमित |

| सुख | सुखी |

| सुगन्ध | सुगन्धित |

| सुर | सुरीला |

| सुरभि | सुरभित |

| सूचना | सूचित |

| सूर्य | सौर |

| सोना | सुनहला, सुनहरा |

| स्तुति | स्तुत्य |

| स्त्री | स्त्रैण |

| स्थान | स्थानिक, स्थानीय |

| स्नायु | स्नायविक |

| स्मरण | स्मरणीय |

| स्मृति | स्मृत, स्मार्त |

| स्वदेश | स्वदेशी, स्वादेशिक |

| स्वप्न | स्वप्निल |

| स्वभाव | स्वाभाविक |

| स्वर्ग | स्वर्गिक, स्वर्गीय |

| स्वर्ण | स्वर्णिम |

| स्वाद | स्वादु |

| स्वास्थ्य | स्वस्थ |

| हठ | हठी |

| हवा | हवाई |

| हर्ष | हर्षित |

| हल् | हलन्त |

| हवा | हवाई |

| हृदय | हार्दिक |

| हँसी | हँसोड़ |

| हिंद | हिंदी |

| हित | हितैषी |

| हिंसा | हिंसक |

| हेमन्त | हेमन्ती |

पदवादक विशेषण

हिन्दी और संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त होते हैं, विशेष प्रकार के पदों या विशेष्यों के पहले आते हैं। दूसरे शब्दों में ये शब्द विशेषण-विशेष्य युग्म में आते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

| विशेषण | विशेष्य |

| अगाध | सागर |

| अनन्य | भक्ति, भक्त, प्रेम |

| अनुपम | छवि |

| अप्रत्याशित | घटना |

| अमानुषिक | अत्याचार, व्यवहार |

| आकुल | हृदय, प्राण |

| उद्भट | योद्धा, विद्वान |

| उर्वर | भूमि |

| ओजस्वी | भाषण |

| करूण | क्रन्दन |

| कलुषित | कार्य, हृदय |

| गगनचुम्बी | अट्टालिका, शिखर |

| चतुर | बालक |

| चालू | बाज़ार, लड़का |

| तरुण | हृदय |

| दुर्लभ | बन्धु |

| दूषित | हवा, वातावरण |

| नश्वर | जगत्, शरीर |

| निन्दित | कार्य |

| निर्जला | एकादशी |

| नीरस | विषय |

| नील | कमल |

| पंचभौतिक | शरीर |

| पुष्ट | शरीर |

| प्रगाढ़ | प्रेम, निद्रा |

| प्रत्यक्ष | प्रमाण |

| प्रचण्ड | मार्तण्ड, पुरुष |

| फलित | ज्योतिष |

| भीषण | युद्ध |

| भौतिक | शरीर, जगत् |

| मधुर | भाषण, भोजन, वाणी, स्वर |

| मनोरम | छवि, दृष्य |

| मरणासन्न | स्थिति |

| मानसिक | कष्ट |

| यशस्वी | नेता |

| विफल | मनोरथ |

| विशाल | हृदय |

| शस्यश्यामला | भूमि |

| शारीरिक | कष्ट, बल, श्रम |

| शुभ्र | वसन |

| श्रान्त | पथिक |

| सजल | नेत्र, मेघ |

| सतत | प्रयास |

| सदय | हृदय |

| सफल, भग्न | मनोरथ |

| स्निग्ध | हृदय, दृष्टि, पदार्थ |

| स्नेहमयी | भगिनी, माता |

| स्वर्णिम | सुयोग, उषा, अक्षर |

| स्वादिष्ट | भोजन |

| हृदयविदारक | समाचार, दृश्य |

| हार्दिक | प्रेम, बधाई |

| क्षुब्ध | हृदय |

विशेषण से संज्ञा निर्माण

विशेषण के अन्त में संस्कृत और हिन्दी के ‘तद्धित-प्रत्यय’ लगाकर भाववाचक संज्ञा निर्माण किया जाता है। ये प्रत्यय हैं – ता, त्व, अ, य, आ, इ, इमा, अन, ई, आई, आहट, आयट, पन, आस, आपा इत्यादि।

| विशेषण | भाववाचक संज्ञा |

| अंकित | अंकन |

| अधिक | अधिकता, आधिक्य |

| अन्ध | अन्धेरा |

| अच्छा | अच्छाई |

| अपना | अपनापन |

| अभिलषित | अभिलाषा |

| अराजक | अराजकता |

| आवश्यक | आवश्यकता |

| ईमानदार | ईमानदारी |

| उपकृत | उपकार |

| उत्कृष्ट | उत्कृष्टता |

| उपस्थित | उपस्थिति |

| ऊँचा | ऊँचाई |

| एक | एकता, एकत्व |

| ऐतिहासिक | ऐतिहासिकता |

| कड़वा | कड़वाहट |

| कठोर | कठोरता |

| कुशल | कुशलता, कौशल |

| कर्मनिष्ठ | कर्मनिष्ठता |

| कुरूप | कुरूपता |

| करूण | कारुण्य |

| खट्टा | खटास, खटाई |

| ख़ामोश | ख़ामोशी |

| खुश | खुशी |

| ख्यात | ख्याति |

| गरम | गरमी |

| गरीब | गरीबी |

| गम्भीर | गम्भीरता, गाम्भीर्य |

| गहन | गहनता |

| गुरु | गुरुता, गुरुत्व, गौरव |

| गृहस्थ | गृहस्थी |

| घना | घनत्व |

| घनिष्ठ | घनिष्ठता |

| चतुर | चतुराई, चातुर्य, चातुरी |

| चालाक | चालाकी |

| चिकना | चिकनाई, चिकनाहट |

| चौड़ा | चौड़ाई |

| जटिल | जटिलता |

| जड़ | जड़त्व |

| जातीय | जातीयता |

| जड़ | जड़त्व |

| जितेन्द्रिय | जितेन्द्रियता |

| ठाकुर | ठकुराई |

| ढीठ | ढिढाई |

| तीव्र | तीव्रता |

| तीक्ष्ण | तीक्ष्णता |

| दक्ष | दक्षता |

| दग़ाबाज़ | दग़ाबाज़ी |

| दिलचस्प | दिलचस्पी |

| दीन | दीनता, दैन्य |

| दुष्ट | दुष्टता |

| दुकानदार | दूकानदारी |

| धन्य | धन्यता |

| धार्मिक | धार्मिकता |

| नवाब | नवाबी |

| नम्र | नम्रता |

| नीचा | निचाई |

| नेक | नेकी |

| पण्डित | पाण्डित्य, पण्डिताई |

| पराजित | पराजय |

| परिश्रमी | परिश्रम |

| परिवर्तित | परिवर्तन |

| पागल | पागलपन |

| पौराणिक | पौराणिकता |

| प्रतिकूल | प्रतिकूलता |

| प्रतिपादित | प्रतिपादन |

| प्रयुक्त | प्रयोग, प्रयुक्ति |

| प्राचीन | प्राचीनता |

| प्रामाणिक | प्रामाणिकता |

| प्रांतीय | प्रांतीयता |

| फ़क़ीर | फ़क़ीरी |

| फलित | फलन |

| बड़ा | बड़ाई |

| बद | बदी |

| बहुत | बहुतायत |

| बेईमान | बेईमानी |

| बुरा | बुराई |

| बूढ़ा | बुढ़ापा |

| बेवफ़ा | बेवफ़ाई |

| बेवक़ूफ़ | बेवक़ूफ़ी |

| भला | भलाई |

| भावुक | भावुकता |

| भारतीय | भारतीयता |

| भीषण | भीषणता |

| मधुर | मधुरता, माधुर्य |

| मनोरम | मनोरमता |

| महान् | महत्ता |

| मीठा | मिठास |

| मूर्ख | मूर्खता |

| मौलिक | मौलिकता |

| मलिन | मलिनता |

| मर्द | मर्दानगी |

| मुखर | मुखरता |

| मोटा | मोटापा |

| यथेष्ट | यथेष्टता |

| योग्य | योग्यता |

| रसीला | रसीलापन |

| राजनीतिक | राजनीतिकता |

| राष्ट्रीय | राष्ट्रीयता |

| रौद्र | रौद्रता |

| लघु | लघुता, लघुत्व, लाघव |

| लम्बा | लम्बाई |

| ललित | लालित्य, ललिताई |

| लाल | लालिमा, ललाई, लाली |

| विधवा | वैधव्य |

| विभक्त | विभाजन, विभक्ति |

| विश्वसनीय | विश्वसनीयता |

| विस्मृत | विस्मृति, विस्मरण |

| वीर | वीरता, वीरत्व |

| शठ | शठता |

| शिष्ट | शिष्टता |

| श्लील | श्लीलता |

| श्याम | श्यामता |

| संगृहीत | संग्रह |

| सभ्य | सभ्यता |

| सरल | सरलता |

| सहायक | सहायता, साहाय्य |

| सावधान | सावधानी |

| साहित्यिक | साहित्यिकता |

| सिद्ध | सिद्धि |

| सुखद | सुख |

| सुन्दर | सुन्दरता, सौन्दर्य |

| सुस्त | सुस्ती |

| स्थापित | स्थापन, स्थापित |

| स्निग्ध | स्निग्धता |

| स्वस्थ | स्वास्थ्य |

| स्वीकृत | स्वीकृति |

| स्पष्ट | स्पष्टता |

| हक | हकदार |

| हीन | हीनता |

| हार्दिक | हार्दिकता |

| हरा | हरापन |